摘要:涉海生态文明建设需要法治的支持和保障。因涉海环境的特殊性及涉海法律规范体系的复杂性,涉海生态法律责任问题在体制机制设计、规则体系构建、法律司法适用方面存在着诸多实践难题。坚持学理、法理与审判实践需求相结合,综合运用规范分析、比较分析、案例分析等多种研究方法,对涉海生态法律责任问题在理论、规范和实践层面存在的典型问题进行法律分析,建议通过多方协同共治、体制机制革新、规则体系构建三个方面厘清法律冲突、明确责任主体、推动立法修订。

关键词:生态文明建设 涉海生态 法律责任 司法对策

探讨人与自然的辩证关系是马克思主义生态观的核心内容。马克思、恩格斯的生态哲学思想,特别是他们关于人与自然之间具有“同一性”或“一体性”的论述为我们党在新时代发展和创新生态安全理念提供了直接的理论依据。[1]作为马克思主义生态观的当代发展,习近平生态文明思想以建设“美丽中国”为总目标,创新性地将可持续发展理念、依法治国、生态安全观、“两山论”、“山水林田湖草”生命共同体、“五位一体”发展理念、海洋强国战略和海洋命运共同体理论结合在一起,形成了集大成与历史突破兼具的重要生态文明理论,为实现人与自然和谐共生的现代化提供了方向指引和根本遵循。涉海生态文明建设作为国家生态文明建设的重要组成部分,应以习近平生态文明思想和理论为指导,以全局观、综合性、体系化的思维来分析和研判涉海生态法律责任在理论、制度与实践等多重维度层面中存在的典型问题。

一、涉海生态法律责任体系的构建

涉海生态的法律保护,因海洋资源的共有性特征,兼具国际法和国内法双重属性。从国际法层面来看,20世纪后半期,国际法领域的一个显著发展就是对于海洋环境保护的持续关注。海洋无限净化论、资源无限可采论已被新的更具科学导向的海洋生态保护论所取代。[2]几大历史性事件和会议构建起了国际海洋环境保护制度的现代框架。第一次重大会议是1972年斯德哥尔摩人类环境大会,意味着国际法层面对国际环境保护的意识觉醒。第二次重大事件是1982年《联合国海洋法公约》的签署,在确定各沿海国家海洋管辖权利规则的同时,专门在第十二部分就“海洋环境的保护与保全”进行了专章规定。第三次重大会议是1992年在里约热内卢召开的联合国环境与发展大会。会议第一次把经济发展和环境保护结合起来进行认知和论证,提出了可持续发展战略,成为全人类共同发展的战略。[3]该次会议还签署了《生物多样性公约》,对保护海洋濒危物种、管制有毒有害危化品污染海洋环境有重要意义。国际公约成为我国涉海生态法律责任体系的重要组成部分。对我国生效的国际公约中明确规定涉海民事生态法律责任的规范条款主要有:《联合国海洋法公约》第二二九条规定、《1969年国际油污损害民事责任公约》以及1992年议定书(亦称《1992年民事责任公约议定书》)和《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》等。

从国内法领域来看,中国的涉海生态法律保护可以分为四个阶段。第一个阶段:1978年—1998年,起步发展期。伴随着改革开放后经济高速增长带来的环境问题,我国海洋环境保护的法治建设开始从无到有进入成长期。例如,1982年《海洋环境保护法》,1984年《水污染防治法》,关于海洋倾废、海岸工程建设和陆源污染防治的系列单行条例,1995年《海洋自然保护区管理办法》以及1996年《中国海洋21世纪议程》等法律法规和政策文件的颁布。第二个阶段:1999年—2006年,发展完善期。1999年,可持续发展在中国科学院《中国可持续发展战略报告》首次提出,并于2002年在党的十六大成为科学发展观中的核心内容。“绝不能吃祖宗饭,断子孙路”[4],实现生态退化的零增长成为我国可持续发展战略三大目标之一。以1999年《海洋环境保护法》的修订为代表,开启了我国海洋生态环境保护法治建设的发展完善期。第三个阶段:2007年—2011年,承上启下期。2007年,党的十七大,胡锦涛同志正式将“生态文明”概念写入了党代会的政治报告,批判反思了人与自然关系中环境污染的代价,强调要建立人与自然的和谐相处关系。[5]“生态文明”的提出,为我国今后海洋生态文明建设国家战略的提出打下了理论基础。第四个阶段:2012年至今,战略机遇期。党的十八大以来,生态文明建设、海洋强国战略、构建海洋命运共同体共同成为指导我国涉海事业发展的战略支撑,中国涉海生态环境保护事业迎来了战略机遇期和繁荣发展期。《民法典》《海商法》《海洋环境保护法》《水污染防治法》及一系列污染防治条例、最高人民法院生态保护相关司法解释等,共同组成了我国涉海生态的国内法规范体系。

二、涉海生态法律责任问题的现状

(一)涉海生态环境保护问题的基本特征

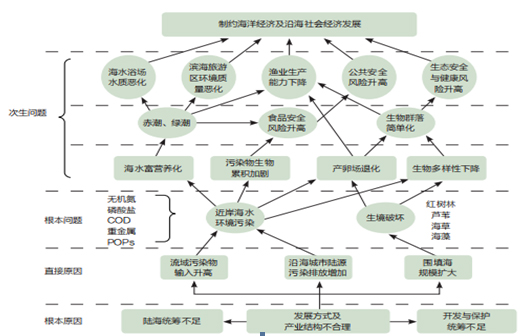

依据涉海生态的自然属性划分,涉海生态可以分为海洋生态和通海水域生态两类。对于海洋生态来说,海洋生态环境的自体性、易损性、关联性、多样性和国际性特征,决定了海洋生态环境保护问题的复合性、多因性、持续性、反复性和跨域性特征。借助国内相关学者对我国海洋生态环境保护问题的辩证分层分析(见图1)和原国家海洋局海洋环境公报水质对比图(见图2),可以更直观的看到海洋生态环境保护问题在具体实践中的具象化表现。

图1.我国海洋生态环境保护问题辩证分层分析图[6]

从图1可以看出,海洋生态环境问题实质上是一个系统化问题。粗放式、规模化开发利用海洋的同时,没有建立和实施科学的海洋生态保护体系是导致海洋生态环境问题产生的根本原因和直接原因。船舶污染、陆源污染、倾倒污染、海底活动污染、资源开发污染等导致海水富营养化、污染物生物累计增加、产卵场退化、生物多样性下降等环境问题,进而产生诸如旅游、渔业、公共安全、生态安全等经济和社会问题。

图2.2001-2007年我国管辖海域夏季水质对比图[7]

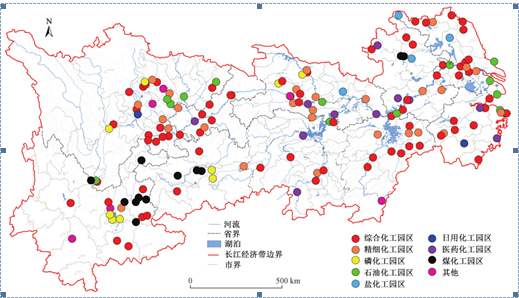

关于通海水域,以长江为例。长江是我国通海水域经济活力和经济价值最高的内河,长江经济带作为流域经济,涉及水、陆、港、岸、产、城和生物、湿地、环境等多个方面。2019年长江经济带的地区生产总值占到了全国地区生产总值的46.2%。[8]但随着长江流域城镇化建设的高度发展,水资源、土地资源和矿产资源的持续开发利用对长江水域生态环境造成较重压力(例如图3长江水域158家省级以上化工园分布示意图),水生生物资源衰退、湖库富营养化、湿地生态功能退化等问题成为长江流域的生态痼疾。相比海洋,内河水域的开发程度更高,生态承载力和环境承载力更弱,涉及的民生、经济和社会问题更为复杂。如果涉及到界河,例如黑龙江,还可能产生国际协作与国际纠纷问题。

图3长江水域158家省级以上化工园分布示意图[9]

(二)涉海生态法律责任认定面临的困难

根据我国司法管辖的规定,海事法院及其上级高院是审理涉海生态案件的主要审判力量。以环渤海海域天津、青岛和大连三家海事法院2017年至2019年涉海生态案件审理情况为例:天津海事法院三年共审结海洋污染案件429件,[10]立案标的额1.03亿元,结案标的额0.32亿元,平均审理天数342天,案由均为海上、通海水域污染损害责任纠纷。[11]结案方式:判决219件,撤诉21件,驳回再审申请189件。判决中上诉11件,均二审维持。青岛海事法院三年共审结海洋污染案件362件,标的额约5.6亿元,平均审理天数115天,海上、通海水域污染案件354件,[12]船舶污染案件8件。结案方式:判决266件,调解4件,撤诉37件,驳回起诉2件,给予救助53件。无上诉案件。大连海事法院三年共审结海洋污染案件44件 [13],立案标的额9.32亿元,结案标的额6.11亿元,平均审理天数323天。案由:海上、通海水域污染案件纠纷案件43件,船舶污染案件1件。结案方式:判决28件,撤诉10件,调解3件,驳回起诉2件,不予受理1件。判决中上诉7件,二审维持5件。上述审判数据反映出涉海生态案件的审理具有诉讼标的高、影响范围广、审理周期长、调撤难度大等特点。究其原因主要有以下几个方面:

第一,涉海生态环境的特殊性。(1)污染扩散广。因潮汐、洋流和水流作用,一旦发生污染后不能得到及时遏制,污染物会在短时间内扩散到海域各处,损失成几何倍级的增长。例如康菲溢油污染系列案。2011年6月4日,位于渤海海域中南部的蓬莱19-3油田B平台发生溢油事故,同年6月17日,蓬莱19-3油田C平台C20井发生井涌事故,在渤海造成面积约6200平方公里的海域海水污染,损失巨大。(2)止损难度大。无论是油田勘探或开采引发的溢油污染,还是船舶航行导致的船舶污染,亦或陆域垃圾直排海洋、内河形成的陆源污染,因涉海作业环境的特殊性,控制清理的难度很大。(3)损失价值高。不管是高附加值的水产品养殖、捕捞等水上生产的直接损失,还是生态环境修复、涉海产业收入等行业(如旅游业)的间接损失,涉海污染总是伴随着巨大的经济损失和生态损失。例如由最高人民检察院挂牌督办的靖江“9.5”长江环境污染案,损失赔偿额达3800万元。

第二,证据提取和因果关系认定的复杂性。(1)证据提取和保全困难,涉海环境的流动性特征导致污染现场不易保存和复检。仍以康菲溢油污染系列案为例,因该案进入实质审理时间较晚,在庭审阶段时污染现场已无勘验价值,养殖海域已变更为旅游开发区域,所有的证据认定均只能依靠当初的新闻报道和政府文件描述进行事实追寻,对案件的审理工作带来诸多实践难题。(2)污染侵权行为一般较为隐蔽,侵权行为主体难以确定。以笔者经办的王某诉某经济技术开发区管理委员会等九被告海上污染损害责任纠纷一案为例,[14]王某承租的海域遭受不明侵权人驾船偷排港口疏浚淤泥,导致海底养殖物在一定时期内大量死亡。因侵权行为隐蔽性高,无法确定具体的侵权人,故王某将与港口附近工程疏浚相关的所有企事业单位均列为被告进行污染损失索赔。王某为了提取证据,自行派人潜水到海底对土石堆进行了勘探拍照,并请求法院对土石堆污染物与死亡养殖物进行证据保全。但最终因无法确认污染物的确切来源及具体侵权行为人,王某的起诉被裁定驳回。(3)因果关系认定复杂,水产生物对天气、温度、水质等因素敏感性较高,发生污染时,因果关系的认定经常成为案件审理的争议焦点。以笔者参与审理的大连老虎滩捕捞场诉大连老虎滩旅游开发有限公司等海上污染损害责任纠纷案为例,[15]捕捞场主张旅游公司进行的填海工程对海水水质造成了严重污染,进而导致了捕捞场的养殖生物损失。旅游公司则以填海工程在开工前已进行环境影响评估,且施工污染物不可能到达养殖场区域为由进行抗辩。养殖场海水水质变化与填海工程的因果关系认定成为本案的主要争议焦点。

第三,司法鉴定管理和适用的混乱性。[16](1)司法鉴定机构管理缺乏标准化管理,对涉海污染损害司法鉴定规范粗陋,对鉴定主体、鉴定程序和鉴定方法等规定偏向原则化,缺乏实操性。(2)鉴定标准和规范存在不足,计算标准笼统,缺乏科学严谨的过程指引,对损失的具体计算范围界限不清,重叠和交叉计算的情形较为常见,鉴定标准效力层级较低,且规定较为单一,较易引发当事人对鉴定结果合理化的质疑。(3)庭审中对司法鉴定报告重结果、轻论证的情形较为普遍,其中既有涉海生态司法鉴定专业性强、知识壁垒高等客观原因,亦有审判人员和当事人过分倚重鉴定结论、有意回避过程论证的主观因素,“以鉴代审”、“自由心证”现象仍然存在。

三、涉海生态责任法律问题的司法对策

习近平强调,在生态环境保护上要“算大账、长远账、整体账、综合账”,要坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境,推动构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系,建立有效约束开发行为和促进绿色循环低碳发展的生态文明法律体系,同时强化行政执法与刑事司法衔接,发挥制度和法治的引导、规制等功能,规范各类开发、利用、保护活动,坚决制止和惩处破坏生态环境的行为,让保护者受益、让损害者受罚、让恶意排污者付出沉重代价。[17]从上述论述可以看出,系统化、体系化、统筹化、常态化是习近平生态文明思想对生态环境问题治理与化解的理论指导与实践要求。鉴于涉海生态环境法律问题的多面性、长期性、复杂性,坚持多方协同共治、推进体制机制革新、完善规则体系构建,是解决好涉海生态责任法律问题的重要依托。

(一)坚持多方协同共治

1.坚持党的领导地位

坚持党对法治工作的领导,是我国社会主义法治建设的基本经验,是新时代法治中国建设的根本保证。改革开放以来的实践证明,我国法治建设和法治改革之所以能够取得重大成就,根本原因就在于坚持了党的领导。[18]习近平指出:“法律是治国之重器,法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。”[19]自党的十八届四中全会决定全面推进依法治国以来,法治成为国家治理的基本方略,依法执政成为治国理政的基本方式,科学立法、严格执法、公正司法、全民守法成为法治的基本遵循。涉海生态环境的治理与保护,需要在党的领导和指导下,以法治为实现路径与根本保障。

2.树立以人为本理念

马克思、恩格斯深切关注人的发展、全人类的前途和命运。习近平生态文明思想是对马克思主义人本思想的继承与发展。“民有所呼,必有所应”。面对经济高速发展带来的环境问题,保经济还是保民生一度成为一项选择难题。习近平总书记领导的中国共产党以创新的思维、全球化的视野提出以“绿水青山就是金山银山”为代表的绿色发展理念,将“一切为了人民,一切依靠人民”的共产主义价值观与发展社会主义特色经济体系有机结合起来。司法为民是司法工作的根本和核心,以民生为导向的法治伦理观呼唤更有温度的司法。在涉海生态责任法律问题的解决方面,坚持以人民为主体的核心理念应当成为司法工作的基本遵循。

3.支持行政主导作用

习近平强调,“坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。”[20]而依法治国的关键之一是各级政府能不能依法行政、严格执法。执法是行政机关履行政府职能、管理经济社会事务的主要方式。[21]党的十八大以来,针对涉海生态行政管理方面存在的冗杂与推诿,党中央和国务院大刀阔斧对相关生态管理职能部门进行了机构改革,有力改变了“九龙治水”、多头管理的行政乱局,[22]极大地提升了政府对涉海生态领域的管理与监督能力。司法工作在坚持做好自身职能工作的同时,应当充分认识并支持行政职能部门对涉海生态责任法律问题解决的主导作用,做到不越位、不错位、能到位、善补位,与行政职能部门一道推进生态法治工作做实做细。

4.做好司法保障和引导工作

生态文明建设需要司法守护,法律的全面正确适用、司法裁判尺度的统一切实维护,是司法保障人民群众环境生存权、生态利益权和生命健康权的有力武器。最高人民法院一贯重视司法审判对生态文明建设的保障和引导工作。自2014年最高人民法院颁布《关于加强环境资源审判工作 为推进生态文明建设提供有力司法保障的意见》以来,每年均会就生态保障问题下发专门指导意见和指导性案例。[23]这些指导意见和指导案例的及时出台,有力保障了涉海生态环境的建设与发展,有效促进了涉海生态责任法律问题的及时解决,充分发挥了司法审判关于生态文明建设的教育和引导作用。在未来的司法工作中,进一步加强涉海生态环境案件审判工作的专业性,进一步细化涉海生态环境案件的种属性,进一步总结涉海生态环境案件的典型性,不仅是继续做好涉海生态环境案件司法服务保障的必然要求,也是发挥好司法独特法治教育和规范引导作用的客观需要。

5.发挥人大、政协、媒体的监督作用

习近平强调:“没有监督的权力必然导致腐败,这是一条铁律。”[24]司法保障是解决涉海生态法律责任问题的最后一道防线,守好这道防线不仅仅是依靠法官个人的职业素养与品行道德,最为重要的是制度。习近平总书记强调:“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。”[25]除了党内监督和职能部门监督外,发挥好人大的依法监督、政协的民主监督和媒体的舆论监督作用对提升涉海生态司法工作的质量和服务保障水平具有重要的推动作用。

(二)推进体制机制革新

1.完善司法鉴定程序[26]

第一,出台更为细致的司法鉴定机构管理细则,重点对司法鉴定机构的机构资质、人员资质和鉴定程序进行严格规范,尤其是在涉海生态司法鉴定方面,杜绝不具有专业技术水平的人员通过“借证”或“挂靠”从事专业的涉海生态司法鉴定工作;第二,对涉海生态案件的司法鉴定程序进行严格的事前和事中规范,在鉴定委托事项的事前固定和鉴定程序中的采样、保存、运输和检验环节加入强制性的司法监督程序。第三,严格审查鉴定标准,根据鉴定机构、鉴定人员、鉴定要求、鉴定条件、案件需求等不同情况,由审判人员对鉴定机构和人员拟采取的鉴定标准是否合法合理进行司法监督。第五,严谨判定鉴定结论,区别对待“违法性错误鉴定”与“技术性瑕疵鉴定”的认证问题。第六,增强对鉴定报告的裁判说理,公开法官“心证”历程,提高裁判的公信力。

2.确立明确而具体的专家辅助人制度[27]

在民商法领域,虽然我国立法没有对司法鉴定制度和专家辅助人制度两项制度作专门的统一性规定,但亦广泛散见于相关民事法律、司法解释或其他规范性文件中。从法律规定和司法实践看,因司法鉴定意见的“职权主义色彩”与法定证据属性,司法鉴定意见往往会成为法官判案的关键依据。但究其本质,司法鉴定意见仍然是具有专门知识的专家基于一定的科学原理和方法对涉案专门性问题所发表的一种主观看法、评判或推断,仍属于普通证据范畴,绝非必然正确、毋庸置疑的唯一定论,并不能跳过质证步骤而理所当然地具有证明效力。对其证明价值的肯定和运用,同样应以审查判断为基础,经过质证程序的过滤或评判。当鉴定意见结论存在较大争议时,除了依靠审判人员的专业水平和日常经验外,发挥好、运用好专家辅助人制度对更好地辨析鉴定意见内容的科学性、合理性,更好地查明案件事实具有重要的积极意义。

3.建立专门的海洋污染公益诉讼制度

涉海污染公益诉讼从水域分布的角度可以分为海洋污染公益诉讼与通海水域污染公益诉讼;从部门分类的角度可以大致分为涉海污染民事公益诉讼,涉海污染行政公益诉讼,涉海污染刑事公益诉讼(狭义上的刑事公诉,本文不做讨论)以及涉海污染刑事附带民事公益诉讼。

关于涉海污染民事公益诉讼。海洋污染方面,通说认为《海洋环境保护法》第八十九条第二款规定确立了海洋污染民事公益诉讼的基本制度, 但在法律适用过程中,根据文义解释,司法实践多认为只有具有海洋环境监管职责的部门才享有提起海洋污染公益诉讼的职责,[28] 而《环境保护法》第五十八条、《民事诉讼法》第五十五条、《民诉法解释》第二百八十四条均规定“法律规定的机关”和“有关组织”均可对环境污染行为提起民事公益诉讼。多数学者认为《海洋环境保护法》第八十九条第二款的规定限缩了“其他组织”提起海洋公益诉讼的诉权,不利于发挥社会监督对海洋环境生态保护的促进作用。尤其是在日本政府宣布核污水直排入海的决定后,如何保障我国受损渔业以及相关海洋产业的损失,成为举国瞩目的焦点。为了最大程度保障国内受损利益主体的合法权益,弥补公权力维权领域、维权方式受限或维权时效性欠缺的不足,建议根据一般民事环境公益诉讼对主体资格的规定,适当放宽海洋污染公益诉讼提起的主体资格范围,同时,鉴于海洋环境问题的复杂性,为了防止国际不法NGO通过公益诉讼渠道实施危害国家安全行为,可对有权提起海洋污染公益诉讼的民间团体实施动态性、名单化管理。通海水域污染方面,不存在海洋污染民事公益诉讼主体受限的问题,仍适用一般民事环境公益诉讼的基本规则。

关于涉海污染行政公益诉讼,根据《行政诉讼法》第二十五条规定,[29]检察机关可以向适格行政机关提起环境行政公益诉讼,并被确定为唯一原告主体。因检察机关法律监督职能的法定定位,检察机关在行政公益诉讼中同时拥有原告和法律监督机关的双重身份,且根据《行政诉讼法》的规定,环境行政公益诉讼的提起必须以诉前检察建议为前提,故在检察机关提起的环境行政公益诉讼实践中,大部分案件在诉前程序便已终结。[30]环境行政公益诉讼诉前程序的规定,是尊重行政机关首次管辖权、节约司法资源、体现司法谦抑性的具体体现。[31]但在具体执行过程中,检察机关与行政机关可能会对行政机关就生态环境和资源保护是否已经履行法定职责问题产生争议,人民法院作为裁判者如何审查认定行政机关的履责问题目前并无明确的标准和规定。建议出台明确具体的规定细则或对《行政诉讼法》第二十五条规定进行进一步司法解释,对诉前程序中行政机关履责标准的认定、检察机关调查取证权的确立、诉前程序与诉讼程序的衔接(包括诉前程序的期限、检察机关检察建议内容与诉讼请求内容不一致、检察建议部分已履行后诉讼程序的启动与变更)等内容进行规范。海洋污染行政公益诉讼领域可以作为一个试点先行先试。

关于涉海污染刑事附带民事公益诉讼,目前仅有最高人民法院、最高人民检察院于2018年颁布的《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条[32]对环境民事公益诉讼作出了原则性规定,因没有其他配套规则予以支撑,对司法实务产生了诸多困扰。例如,诉讼抉择困扰(刑民分离还是刑民合一)、级别管辖冲突(中院还是基层院)、适格主体差异(限缩了一般民事公益诉讼的诉权主体范围)、诉前程序缺失(通常不履行诉前公告程序)、专属规则缺失(合议庭组成规定、诉讼主体法律用语、民事责任方式范围)等问题。[33]对于涉海污染刑事附带民事公益诉讼来说,除了上述所列刑事附带民事公益诉讼的一般性问题外,因海事法院对涉海民商事纠纷的专属管辖以及未来“三审合一”制度建立的探讨,刑事附带民事公益诉讼制度在涉海领域的施行与适用存在的理论与实务问题可能会更为复杂。建议立法机关制定层级更高的法律法规(例如《公益诉讼法》)统一对公益诉讼进行系统性规定(涵盖刑事附带民事公益诉讼制度)或者单独就《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定制定其他配套细则规定。

(三)完善规则体系构建

涉海生态环境问题是一个复杂化、综合性问题。伴随着生态文明建设、海洋强国战略和海洋命运共同体理念的不断深入实施,坚持“陆海统筹”“以海定陆”“综合管理”“系统治理”“法治保障”理念是应对和化解涉海生态环境问题、构建中国特色涉海生态环境法律规则体系的基本方略。

体系化作为法学领域尤其是大陆法系法律制度构建的重要方法,其价值和有效性在理论和实践中均获得了普遍认可(例如《民法典》的制定)。而在我国环境法领域,随着国家战略导向作用的深入影响,生态环境法律在近年来进入活跃期,立法和修法节奏加快,环境法律之间的整体框架问题日渐凸显,体系化的方法被很多学者认为是解决这一问题的有效途径。[34]总结当下学者的各类观点,环境法律的体系化主要有如下三种思考路径:1.以“生态入宪”为纲,构建生态环境法和自然资源法两大横向体系;[35]2.通过环境法的适度法典化来实现环境法律的体系化(效仿法国和瑞典);[36]3.通过价值融贯、逻辑自洽、法律解释来整合现有的环境立法实现体系化。[37]

对于涉海生态责任规则体系构建来说,参照上述三种环境法体系化理论,进行综合考量,亦可尝试设计相应的涉海生态责任规则体系实现路径:根据“陆海统筹”“以海定陆”的理念,以即将制定的“海洋基本法”为纲,以《民法典》和《刑法》为原则补充,构建“涉海生态环境法”和“涉海自然资源法”两大规则体系。其中“涉海生态环境法”可以吸收整合对我国生效的公约规定及国内规范如《海商法》《环境保护法》《海洋环境保护法》《水污染防治法》《防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》《防治船舶污染海洋环境管理条例》《海洋倾废管理条例》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等涉海生态法律规定;“涉海自然资源法”可以吸收整合《水法》《渔业法》《海岛保护法》《海域使用管理法》《海洋特别保护区管理办法》《海洋自然保护区管理办法》《水生野生动物保护实施条例》等涉海自然资源保护相关法律规定。根据实践发展需要,可以考虑在合适时机对“涉海生态环境法”和“涉海自然资源法”进行适度法典化。

结语

涉海环境的特殊性及涉海法律规范体系的复杂性,导致涉海生态法律责任问题在体制机制设计、规则体系构建、法律司法适用方面存在着诸多实践难题。习近平生态文明思想和理论中体现出的系统论、整体论和以人为本的理念,对涉海生态责任法律问题的解决具有根本性的理论指导作用。坚持学理、法理与审判实践需求相结合,综合运用规范分析、比较分析、案例分析等多种研究方法,对涉海生态法律责任问题在理论、规范和实践层面存在的典型问题进行法律分析,建议通过多方协同共治、体制机制革新、规则体系构建三个方面厘清法律冲突、明确责任主体、推动立法修订。

[1] 邱耕田.认识和构建人与自然的生命共同体——基于马克思主义生态哲学视角[J].江西社会科学,2018,38(11):5-12

[2] Aaron Schwabach and Arthur John Cockfield, International Law and Institutions, Eolss Publishers Co. Ltd., 2009, p213-214.

[3] 参见周生贤:《生态文明建设与可持续发展——在2012年生态文明贵阳会议上的讲话》,载生态环境部官方网站,www.mee.gov.cn/ywdt/hjnews/201207/t20120730_234059.shtml。

[4] 江泽民在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》中指出:“必须切实保护资源和环境,不仅要安排好当前的发展,还要为子孙后代着想,绝不能吃祖宗饭,断子孙路,走浪费资源和先污染、后治理的路子。”

[5] 参见2007年10月16日中国广播网:“中共首次把‘生态文明’写进党代会政治报告”,http://www.cnr.cn/2007zt/sqdjs/bgjd/200711/t20071102_504610472.html,访问于2021年4月16日。

[6] 卢晓燕、廖国祥:《践行海洋命运共同体重要理念 加强海洋生态环境保护与综合治理》,载《环境保护》2019年第15期。

[7] 参见《2017年中国海洋生态环境状况公报》,自然资源部官网,http://gc.mnr.gov.cn/201806/t20180619_1797652.html,访问日期2020年6月3日。

[8] 参见杨荣金等:《长江经济带生态环境保护的若干战略问题》,载《环境科学研究》2020年5月29日中国知网网络首发。

[9] 刘录三、黄国鲜等:《长江流域水生态环境安全主要问题、形势与对策》,《环境科学研究》2020年第5期。

[10]另有327件因海上勘探引发的养殖纠纷案件,被告为中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、中海石油(中国)有限公司,其中撤诉结案280件,调解结案1件。

[11]包含陆域污染和海上污染,下同。

[12]其中包括:康菲石油公司2011年蓬莱19-3溢油事故污染系列案件348件,泥沙疏浚污染1件,造船厂污染1件,禁渔期捕捞污染1件,倾倒垃圾污染2件,施工污染1件。

[13]含康菲石油公司2011年蓬莱19-3溢油事故污染系列案17件。

[14] 参见大连海事法院(2016)辽72民初882号之三民事裁定书。

[15] 参见大连海事法院(2019)辽72民初110号民事判决书。

[16] 参见张伟:《我国海域污染损害的司法鉴定》,载《人民司法(应用)》2017年第13期;参见程鑫、陈敬根:《海洋环境污染案件中的司法鉴定认证问题研究——以海事诉讼“抽象心证”之滥用为视角》,载《河北法学》2018年2月第36卷第2期。

[17] 全国干部培训教材编审指导委员会:《推进生态文明 建设美丽中国》,北京:人民出版社、党建读物出版社2019年,第25-26页、第37页。

[18] 苗炎:《加强党对法治中国建设的统一领导》,《法治与社会发展》2018年第4期。

[19]习近平:《关于<中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定>的说明》。

[20] 习近平:2012年《在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话》。

[21] 郭永园:《理论创新与制度践行:习近平生态法治观论纲》,《探索》2019年第4期。

[22] 例如机构改革之前与涉海生态行政管理相关的中央行政机关有环境部、水利部、农业部、交通部、财政部、国土资源部、国家海洋局、国家发改委等部委。

[23] 与涉海生态责任法律问题相关的还有《最高人民法院关于全面推进涉外商事海事审判精品战略为构建开放型经济体制和建设海洋强国提供有力司法保障的意见》(2015)、《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的意见》(2016)、《最高人民法院关于全面加强长江流域生态文明建设与绿色发展司法保障的意见》(2017)、《最高人民法院发布10起人民法院服务保障新时代生态文明建设典型案例》(2018)、《最高人民法院关于审理海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》(2018)、《最高人民法院关于深入学习贯彻习近平生态文明思想为新时代生态环境保护提供司法服务和保障的意见》(2018)、《最高人民法院发布10起生态环境保护典型案例》(2019)、《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》(2019)、《最高人民法院发布人民法院保障生态环境损害赔偿制度改革典型案例》(2019)、《最高人民法院办公厅印发江必新副院长在全国法院环境公益诉讼、生态环境损害赔偿诉讼审判工作推进会上讲话的通知》(2019)、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等印发《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》的通知(2019)、《最高人民法院关于为黄河流域生态保护和高质量发展提供司法服务与保障的意见》(2020)、《最高人民法院发布10起长江经济带生态环境司法保护典型案例》(2020)、《最高人民法院发布10起黄河流域生态环境司法保护典型案例》(2020)等。

[24] 习近平:2013年《在全国组织工作会议上的讲话》。

[25] 习近平:2013年《在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话》。

[26] 参见程鑫:《海洋环境污染司法鉴定程序的完善》,大连海事法院微信公众号2020年6月8日;参见程鑫、陈敬根:《海洋环境污染案件中的司法鉴定认证问题研究——以海事诉讼“抽象心证”之滥用为视角》,载《河北法学》2018年第2期。

[27] 郝志鹏、张济坤:《海上养殖损害纠纷侵权责任分析》,载《人民司法(案例)》2020年第11期。

[28] 相关案例如北京朝阳区自然之友环境研究所诉荣成伟伯渔业有限公司海洋生态责任纠纷案、中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉平潭县流水镇人民政府、平潭县龙翔房地产开发有限公司海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案和重庆两江志愿者服务发展中心与广东省环境保护基金会诉世纪青山等三家企业污染海洋环境等案中,法院均认为环境保护组织没有资格提起海洋环境公益诉讼。郑少华、王慧:《中国海洋环境公益诉讼的生成》,《浙江海洋大学学报(人文科学版)》2019年第6期。

[29] 《行政诉讼法》第二十五条规定, 人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

[30] 参见秘明杰、展振宇:《检察机关在环境公益诉讼中的角色定位》,载《人民论坛》2020年第14期。

[31] 参见邓可祝:《论环境行政公益诉讼的谦抑性——以检察机关提起环境行政公益诉讼为限》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2020年5月20日中国知网网络首发。

[32] 《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定:“人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时,可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼,由人民法院同一审判组织审理。人民检察院提起的刑事附带民事公益诉讼案件由审理刑事案件的人民法院管辖。”

[33] 胡志伟、张志灯:《论刑事附带环境民事公益诉讼规则的建构路径——以“两高”司法解释原则性规定为视角的实践展开》,载2019年6月20日《全国法院第30届学术研讨会论文集》,第1653-1664。

[34] 参见徐以祥:《论我国环境法律的体系化》,载《现代法学》2019年第3期;李挚萍:《环境基本法体系结构的比较分析》,载《清华法治论衡》2013年第3期;曹明德:《对修改我国<环境保护法>的再思考》,载《政法论坛》2012年第6期。

[35] 参见孙佑海:《从反思到重塑:国家治理现代化视阈下的生态文明法律体系》,载《中州学刊》2019年第12期;汪灏:《新时代中国环境资源法律体系的构建与完善》,载《西华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。

[36] 参见吕忠梅:《环境法典编纂:实践需求与理论供给》,载《甘肃社会科学》2020年第1期;刘长兴:《论环境法法典化的边界》,载《甘肃社会科学》2020年第1期;朱炳成:《形式理性关照下我国环境法典的结构设计》,载《甘肃社会科学》2020年第1期;郭瑶帅:《瑞典环境法法典化对我国的启示》,载《环境与发展》;鄢德奎:《中国环境法的形成及其体系化建构》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2020年3月25日中国知网首发。

[37] 参见徐以祥:《论我国环境法律的体系化》,载《现代法学》2019年第3期。

涉海生态法律责任问题司法对策研究

文/郝志鹏

摘要:涉海生态文明建设需要法治的支持和保障。因涉海环境的特殊性及涉海法律规范体系的复杂性,涉海生态法律责任问题在体制机制设计、规则体系构建、法律司法适用方面存在着诸多实践难题。坚持学理、法理与审判实践需求相结合,综合运用规范分析、比较分析、案例分析等多种研究方法,对涉海生态法律责任问题在理论、规范和实践层面存在的典型问题进行法律分析,建议通过多方协同共治、体制机制革新、规则体系构建三个方面厘清法律冲突、明确责任主体、推动立法修订。

关键词:生态文明建设 涉海生态 法律责任 司法对策

探讨人与自然的辩证关系是马克思主义生态观的核心内容。马克思、恩格斯的生态哲学思想,特别是他们关于人与自然之间具有“同一性”或“一体性”的论述为我们党在新时代发展和创新生态安全理念提供了直接的理论依据。[1]作为马克思主义生态观的当代发展,习近平生态文明思想以建设“美丽中国”为总目标,创新性地将可持续发展理念、依法治国、生态安全观、“两山论”、“山水林田湖草”生命共同体、“五位一体”发展理念、海洋强国战略和海洋命运共同体理论结合在一起,形成了集大成与历史突破兼具的重要生态文明理论,为实现人与自然和谐共生的现代化提供了方向指引和根本遵循。涉海生态文明建设作为国家生态文明建设的重要组成部分,应以习近平生态文明思想和理论为指导,以全局观、综合性、体系化的思维来分析和研判涉海生态法律责任在理论、制度与实践等多重维度层面中存在的典型问题。

一、涉海生态法律责任体系的构建

涉海生态的法律保护,因海洋资源的共有性特征,兼具国际法和国内法双重属性。从国际法层面来看,20世纪后半期,国际法领域的一个显著发展就是对于海洋环境保护的持续关注。海洋无限净化论、资源无限可采论已被新的更具科学导向的海洋生态保护论所取代。[2]几大历史性事件和会议构建起了国际海洋环境保护制度的现代框架。第一次重大会议是1972年斯德哥尔摩人类环境大会,意味着国际法层面对国际环境保护的意识觉醒。第二次重大事件是1982年《联合国海洋法公约》的签署,在确定各沿海国家海洋管辖权利规则的同时,专门在第十二部分就“海洋环境的保护与保全”进行了专章规定。第三次重大会议是1992年在里约热内卢召开的联合国环境与发展大会。会议第一次把经济发展和环境保护结合起来进行认知和论证,提出了可持续发展战略,成为全人类共同发展的战略。[3]该次会议还签署了《生物多样性公约》,对保护海洋濒危物种、管制有毒有害危化品污染海洋环境有重要意义。国际公约成为我国涉海生态法律责任体系的重要组成部分。对我国生效的国际公约中明确规定涉海民事生态法律责任的规范条款主要有:《联合国海洋法公约》第二二九条规定、《1969年国际油污损害民事责任公约》以及1992年议定书(亦称《1992年民事责任公约议定书》)和《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》等。

从国内法领域来看,中国的涉海生态法律保护可以分为四个阶段。第一个阶段:1978年—1998年,起步发展期。伴随着改革开放后经济高速增长带来的环境问题,我国海洋环境保护的法治建设开始从无到有进入成长期。例如,1982年《海洋环境保护法》,1984年《水污染防治法》,关于海洋倾废、海岸工程建设和陆源污染防治的系列单行条例,1995年《海洋自然保护区管理办法》以及1996年《中国海洋21世纪议程》等法律法规和政策文件的颁布。第二个阶段:1999年—2006年,发展完善期。1999年,可持续发展在中国科学院《中国可持续发展战略报告》首次提出,并于2002年在党的十六大成为科学发展观中的核心内容。“绝不能吃祖宗饭,断子孙路”[4],实现生态退化的零增长成为我国可持续发展战略三大目标之一。以1999年《海洋环境保护法》的修订为代表,开启了我国海洋生态环境保护法治建设的发展完善期。第三个阶段:2007年—2011年,承上启下期。2007年,党的十七大,胡锦涛同志正式将“生态文明”概念写入了党代会的政治报告,批判反思了人与自然关系中环境污染的代价,强调要建立人与自然的和谐相处关系。[5]“生态文明”的提出,为我国今后海洋生态文明建设国家战略的提出打下了理论基础。第四个阶段:2012年至今,战略机遇期。党的十八大以来,生态文明建设、海洋强国战略、构建海洋命运共同体共同成为指导我国涉海事业发展的战略支撑,中国涉海生态环境保护事业迎来了战略机遇期和繁荣发展期。《民法典》《海商法》《海洋环境保护法》《水污染防治法》及一系列污染防治条例、最高人民法院生态保护相关司法解释等,共同组成了我国涉海生态的国内法规范体系。

二、涉海生态法律责任问题的现状

(一)涉海生态环境保护问题的基本特征

依据涉海生态的自然属性划分,涉海生态可以分为海洋生态和通海水域生态两类。对于海洋生态来说,海洋生态环境的自体性、易损性、关联性、多样性和国际性特征,决定了海洋生态环境保护问题的复合性、多因性、持续性、反复性和跨域性特征。借助国内相关学者对我国海洋生态环境保护问题的辩证分层分析(见图1)和原国家海洋局海洋环境公报水质对比图(见图2),可以更直观的看到海洋生态环境保护问题在具体实践中的具象化表现。

图1.我国海洋生态环境保护问题辩证分层分析图[6]

从图1可以看出,海洋生态环境问题实质上是一个系统化问题。粗放式、规模化开发利用海洋的同时,没有建立和实施科学的海洋生态保护体系是导致海洋生态环境问题产生的根本原因和直接原因。船舶污染、陆源污染、倾倒污染、海底活动污染、资源开发污染等导致海水富营养化、污染物生物累计增加、产卵场退化、生物多样性下降等环境问题,进而产生诸如旅游、渔业、公共安全、生态安全等经济和社会问题。

图2.2001-2007年我国管辖海域夏季水质对比图[7]

关于通海水域,以长江为例。长江是我国通海水域经济活力和经济价值最高的内河,长江经济带作为流域经济,涉及水、陆、港、岸、产、城和生物、湿地、环境等多个方面。2019年长江经济带的地区生产总值占到了全国地区生产总值的46.2%。[8]但随着长江流域城镇化建设的高度发展,水资源、土地资源和矿产资源的持续开发利用对长江水域生态环境造成较重压力(例如图3长江水域158家省级以上化工园分布示意图),水生生物资源衰退、湖库富营养化、湿地生态功能退化等问题成为长江流域的生态痼疾。相比海洋,内河水域的开发程度更高,生态承载力和环境承载力更弱,涉及的民生、经济和社会问题更为复杂。如果涉及到界河,例如黑龙江,还可能产生国际协作与国际纠纷问题。

图3长江水域158家省级以上化工园分布示意图[9]

(二)涉海生态法律责任认定面临的困难

根据我国司法管辖的规定,海事法院及其上级高院是审理涉海生态案件的主要审判力量。以环渤海海域天津、青岛和大连三家海事法院2017年至2019年涉海生态案件审理情况为例:天津海事法院三年共审结海洋污染案件429件,[10]立案标的额1.03亿元,结案标的额0.32亿元,平均审理天数342天,案由均为海上、通海水域污染损害责任纠纷。[11]结案方式:判决219件,撤诉21件,驳回再审申请189件。判决中上诉11件,均二审维持。青岛海事法院三年共审结海洋污染案件362件,标的额约5.6亿元,平均审理天数115天,海上、通海水域污染案件354件,[12]船舶污染案件8件。结案方式:判决266件,调解4件,撤诉37件,驳回起诉2件,给予救助53件。无上诉案件。大连海事法院三年共审结海洋污染案件44件 [13],立案标的额9.32亿元,结案标的额6.11亿元,平均审理天数323天。案由:海上、通海水域污染案件纠纷案件43件,船舶污染案件1件。结案方式:判决28件,撤诉10件,调解3件,驳回起诉2件,不予受理1件。判决中上诉7件,二审维持5件。上述审判数据反映出涉海生态案件的审理具有诉讼标的高、影响范围广、审理周期长、调撤难度大等特点。究其原因主要有以下几个方面:

第一,涉海生态环境的特殊性。(1)污染扩散广。因潮汐、洋流和水流作用,一旦发生污染后不能得到及时遏制,污染物会在短时间内扩散到海域各处,损失成几何倍级的增长。例如康菲溢油污染系列案。2011年6月4日,位于渤海海域中南部的蓬莱19-3油田B平台发生溢油事故,同年6月17日,蓬莱19-3油田C平台C20井发生井涌事故,在渤海造成面积约6200平方公里的海域海水污染,损失巨大。(2)止损难度大。无论是油田勘探或开采引发的溢油污染,还是船舶航行导致的船舶污染,亦或陆域垃圾直排海洋、内河形成的陆源污染,因涉海作业环境的特殊性,控制清理的难度很大。(3)损失价值高。不管是高附加值的水产品养殖、捕捞等水上生产的直接损失,还是生态环境修复、涉海产业收入等行业(如旅游业)的间接损失,涉海污染总是伴随着巨大的经济损失和生态损失。例如由最高人民检察院挂牌督办的靖江“9.5”长江环境污染案,损失赔偿额达3800万元。

第二,证据提取和因果关系认定的复杂性。(1)证据提取和保全困难,涉海环境的流动性特征导致污染现场不易保存和复检。仍以康菲溢油污染系列案为例,因该案进入实质审理时间较晚,在庭审阶段时污染现场已无勘验价值,养殖海域已变更为旅游开发区域,所有的证据认定均只能依靠当初的新闻报道和政府文件描述进行事实追寻,对案件的审理工作带来诸多实践难题。(2)污染侵权行为一般较为隐蔽,侵权行为主体难以确定。以笔者经办的王某诉某经济技术开发区管理委员会等九被告海上污染损害责任纠纷一案为例,[14]王某承租的海域遭受不明侵权人驾船偷排港口疏浚淤泥,导致海底养殖物在一定时期内大量死亡。因侵权行为隐蔽性高,无法确定具体的侵权人,故王某将与港口附近工程疏浚相关的所有企事业单位均列为被告进行污染损失索赔。王某为了提取证据,自行派人潜水到海底对土石堆进行了勘探拍照,并请求法院对土石堆污染物与死亡养殖物进行证据保全。但最终因无法确认污染物的确切来源及具体侵权行为人,王某的起诉被裁定驳回。(3)因果关系认定复杂,水产生物对天气、温度、水质等因素敏感性较高,发生污染时,因果关系的认定经常成为案件审理的争议焦点。以笔者参与审理的大连老虎滩捕捞场诉大连老虎滩旅游开发有限公司等海上污染损害责任纠纷案为例,[15]捕捞场主张旅游公司进行的填海工程对海水水质造成了严重污染,进而导致了捕捞场的养殖生物损失。旅游公司则以填海工程在开工前已进行环境影响评估,且施工污染物不可能到达养殖场区域为由进行抗辩。养殖场海水水质变化与填海工程的因果关系认定成为本案的主要争议焦点。

第三,司法鉴定管理和适用的混乱性。[16](1)司法鉴定机构管理缺乏标准化管理,对涉海污染损害司法鉴定规范粗陋,对鉴定主体、鉴定程序和鉴定方法等规定偏向原则化,缺乏实操性。(2)鉴定标准和规范存在不足,计算标准笼统,缺乏科学严谨的过程指引,对损失的具体计算范围界限不清,重叠和交叉计算的情形较为常见,鉴定标准效力层级较低,且规定较为单一,较易引发当事人对鉴定结果合理化的质疑。(3)庭审中对司法鉴定报告重结果、轻论证的情形较为普遍,其中既有涉海生态司法鉴定专业性强、知识壁垒高等客观原因,亦有审判人员和当事人过分倚重鉴定结论、有意回避过程论证的主观因素,“以鉴代审”、“自由心证”现象仍然存在。

三、涉海生态责任法律问题的司法对策

习近平强调,在生态环境保护上要“算大账、长远账、整体账、综合账”,要坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境,推动构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系,建立有效约束开发行为和促进绿色循环低碳发展的生态文明法律体系,同时强化行政执法与刑事司法衔接,发挥制度和法治的引导、规制等功能,规范各类开发、利用、保护活动,坚决制止和惩处破坏生态环境的行为,让保护者受益、让损害者受罚、让恶意排污者付出沉重代价。[17]从上述论述可以看出,系统化、体系化、统筹化、常态化是习近平生态文明思想对生态环境问题治理与化解的理论指导与实践要求。鉴于涉海生态环境法律问题的多面性、长期性、复杂性,坚持多方协同共治、推进体制机制革新、完善规则体系构建,是解决好涉海生态责任法律问题的重要依托。

(一)坚持多方协同共治

1.坚持党的领导地位

坚持党对法治工作的领导,是我国社会主义法治建设的基本经验,是新时代法治中国建设的根本保证。改革开放以来的实践证明,我国法治建设和法治改革之所以能够取得重大成就,根本原因就在于坚持了党的领导。[18]习近平指出:“法律是治国之重器,法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。”[19]自党的十八届四中全会决定全面推进依法治国以来,法治成为国家治理的基本方略,依法执政成为治国理政的基本方式,科学立法、严格执法、公正司法、全民守法成为法治的基本遵循。涉海生态环境的治理与保护,需要在党的领导和指导下,以法治为实现路径与根本保障。

2.树立以人为本理念

马克思、恩格斯深切关注人的发展、全人类的前途和命运。习近平生态文明思想是对马克思主义人本思想的继承与发展。“民有所呼,必有所应”。面对经济高速发展带来的环境问题,保经济还是保民生一度成为一项选择难题。习近平总书记领导的中国共产党以创新的思维、全球化的视野提出以“绿水青山就是金山银山”为代表的绿色发展理念,将“一切为了人民,一切依靠人民”的共产主义价值观与发展社会主义特色经济体系有机结合起来。司法为民是司法工作的根本和核心,以民生为导向的法治伦理观呼唤更有温度的司法。在涉海生态责任法律问题的解决方面,坚持以人民为主体的核心理念应当成为司法工作的基本遵循。

3.支持行政主导作用

习近平强调,“坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。”[20]而依法治国的关键之一是各级政府能不能依法行政、严格执法。执法是行政机关履行政府职能、管理经济社会事务的主要方式。[21]党的十八大以来,针对涉海生态行政管理方面存在的冗杂与推诿,党中央和国务院大刀阔斧对相关生态管理职能部门进行了机构改革,有力改变了“九龙治水”、多头管理的行政乱局,[22]极大地提升了政府对涉海生态领域的管理与监督能力。司法工作在坚持做好自身职能工作的同时,应当充分认识并支持行政职能部门对涉海生态责任法律问题解决的主导作用,做到不越位、不错位、能到位、善补位,与行政职能部门一道推进生态法治工作做实做细。

4.做好司法保障和引导工作

生态文明建设需要司法守护,法律的全面正确适用、司法裁判尺度的统一切实维护,是司法保障人民群众环境生存权、生态利益权和生命健康权的有力武器。最高人民法院一贯重视司法审判对生态文明建设的保障和引导工作。自2014年最高人民法院颁布《关于加强环境资源审判工作 为推进生态文明建设提供有力司法保障的意见》以来,每年均会就生态保障问题下发专门指导意见和指导性案例。[23]这些指导意见和指导案例的及时出台,有力保障了涉海生态环境的建设与发展,有效促进了涉海生态责任法律问题的及时解决,充分发挥了司法审判关于生态文明建设的教育和引导作用。在未来的司法工作中,进一步加强涉海生态环境案件审判工作的专业性,进一步细化涉海生态环境案件的种属性,进一步总结涉海生态环境案件的典型性,不仅是继续做好涉海生态环境案件司法服务保障的必然要求,也是发挥好司法独特法治教育和规范引导作用的客观需要。

5.发挥人大、政协、媒体的监督作用

习近平强调:“没有监督的权力必然导致腐败,这是一条铁律。”[24]司法保障是解决涉海生态法律责任问题的最后一道防线,守好这道防线不仅仅是依靠法官个人的职业素养与品行道德,最为重要的是制度。习近平总书记强调:“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。”[25]除了党内监督和职能部门监督外,发挥好人大的依法监督、政协的民主监督和媒体的舆论监督作用对提升涉海生态司法工作的质量和服务保障水平具有重要的推动作用。

(二)推进体制机制革新

1.完善司法鉴定程序[26]

第一,出台更为细致的司法鉴定机构管理细则,重点对司法鉴定机构的机构资质、人员资质和鉴定程序进行严格规范,尤其是在涉海生态司法鉴定方面,杜绝不具有专业技术水平的人员通过“借证”或“挂靠”从事专业的涉海生态司法鉴定工作;第二,对涉海生态案件的司法鉴定程序进行严格的事前和事中规范,在鉴定委托事项的事前固定和鉴定程序中的采样、保存、运输和检验环节加入强制性的司法监督程序。第三,严格审查鉴定标准,根据鉴定机构、鉴定人员、鉴定要求、鉴定条件、案件需求等不同情况,由审判人员对鉴定机构和人员拟采取的鉴定标准是否合法合理进行司法监督。第五,严谨判定鉴定结论,区别对待“违法性错误鉴定”与“技术性瑕疵鉴定”的认证问题。第六,增强对鉴定报告的裁判说理,公开法官“心证”历程,提高裁判的公信力。

2.确立明确而具体的专家辅助人制度[27]

在民商法领域,虽然我国立法没有对司法鉴定制度和专家辅助人制度两项制度作专门的统一性规定,但亦广泛散见于相关民事法律、司法解释或其他规范性文件中。从法律规定和司法实践看,因司法鉴定意见的“职权主义色彩”与法定证据属性,司法鉴定意见往往会成为法官判案的关键依据。但究其本质,司法鉴定意见仍然是具有专门知识的专家基于一定的科学原理和方法对涉案专门性问题所发表的一种主观看法、评判或推断,仍属于普通证据范畴,绝非必然正确、毋庸置疑的唯一定论,并不能跳过质证步骤而理所当然地具有证明效力。对其证明价值的肯定和运用,同样应以审查判断为基础,经过质证程序的过滤或评判。当鉴定意见结论存在较大争议时,除了依靠审判人员的专业水平和日常经验外,发挥好、运用好专家辅助人制度对更好地辨析鉴定意见内容的科学性、合理性,更好地查明案件事实具有重要的积极意义。

3.建立专门的海洋污染公益诉讼制度

涉海污染公益诉讼从水域分布的角度可以分为海洋污染公益诉讼与通海水域污染公益诉讼;从部门分类的角度可以大致分为涉海污染民事公益诉讼,涉海污染行政公益诉讼,涉海污染刑事公益诉讼(狭义上的刑事公诉,本文不做讨论)以及涉海污染刑事附带民事公益诉讼。

关于涉海污染民事公益诉讼。海洋污染方面,通说认为《海洋环境保护法》第八十九条第二款规定确立了海洋污染民事公益诉讼的基本制度, 但在法律适用过程中,根据文义解释,司法实践多认为只有具有海洋环境监管职责的部门才享有提起海洋污染公益诉讼的职责,[28] 而《环境保护法》第五十八条、《民事诉讼法》第五十五条、《民诉法解释》第二百八十四条均规定“法律规定的机关”和“有关组织”均可对环境污染行为提起民事公益诉讼。多数学者认为《海洋环境保护法》第八十九条第二款的规定限缩了“其他组织”提起海洋公益诉讼的诉权,不利于发挥社会监督对海洋环境生态保护的促进作用。尤其是在日本政府宣布核污水直排入海的决定后,如何保障我国受损渔业以及相关海洋产业的损失,成为举国瞩目的焦点。为了最大程度保障国内受损利益主体的合法权益,弥补公权力维权领域、维权方式受限或维权时效性欠缺的不足,建议根据一般民事环境公益诉讼对主体资格的规定,适当放宽海洋污染公益诉讼提起的主体资格范围,同时,鉴于海洋环境问题的复杂性,为了防止国际不法NGO通过公益诉讼渠道实施危害国家安全行为,可对有权提起海洋污染公益诉讼的民间团体实施动态性、名单化管理。通海水域污染方面,不存在海洋污染民事公益诉讼主体受限的问题,仍适用一般民事环境公益诉讼的基本规则。

关于涉海污染行政公益诉讼,根据《行政诉讼法》第二十五条规定,[29]检察机关可以向适格行政机关提起环境行政公益诉讼,并被确定为唯一原告主体。因检察机关法律监督职能的法定定位,检察机关在行政公益诉讼中同时拥有原告和法律监督机关的双重身份,且根据《行政诉讼法》的规定,环境行政公益诉讼的提起必须以诉前检察建议为前提,故在检察机关提起的环境行政公益诉讼实践中,大部分案件在诉前程序便已终结。[30]环境行政公益诉讼诉前程序的规定,是尊重行政机关首次管辖权、节约司法资源、体现司法谦抑性的具体体现。[31]但在具体执行过程中,检察机关与行政机关可能会对行政机关就生态环境和资源保护是否已经履行法定职责问题产生争议,人民法院作为裁判者如何审查认定行政机关的履责问题目前并无明确的标准和规定。建议出台明确具体的规定细则或对《行政诉讼法》第二十五条规定进行进一步司法解释,对诉前程序中行政机关履责标准的认定、检察机关调查取证权的确立、诉前程序与诉讼程序的衔接(包括诉前程序的期限、检察机关检察建议内容与诉讼请求内容不一致、检察建议部分已履行后诉讼程序的启动与变更)等内容进行规范。海洋污染行政公益诉讼领域可以作为一个试点先行先试。

关于涉海污染刑事附带民事公益诉讼,目前仅有最高人民法院、最高人民检察院于2018年颁布的《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条[32]对环境民事公益诉讼作出了原则性规定,因没有其他配套规则予以支撑,对司法实务产生了诸多困扰。例如,诉讼抉择困扰(刑民分离还是刑民合一)、级别管辖冲突(中院还是基层院)、适格主体差异(限缩了一般民事公益诉讼的诉权主体范围)、诉前程序缺失(通常不履行诉前公告程序)、专属规则缺失(合议庭组成规定、诉讼主体法律用语、民事责任方式范围)等问题。[33]对于涉海污染刑事附带民事公益诉讼来说,除了上述所列刑事附带民事公益诉讼的一般性问题外,因海事法院对涉海民商事纠纷的专属管辖以及未来“三审合一”制度建立的探讨,刑事附带民事公益诉讼制度在涉海领域的施行与适用存在的理论与实务问题可能会更为复杂。建议立法机关制定层级更高的法律法规(例如《公益诉讼法》)统一对公益诉讼进行系统性规定(涵盖刑事附带民事公益诉讼制度)或者单独就《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定制定其他配套细则规定。

(三)完善规则体系构建

涉海生态环境问题是一个复杂化、综合性问题。伴随着生态文明建设、海洋强国战略和海洋命运共同体理念的不断深入实施,坚持“陆海统筹”“以海定陆”“综合管理”“系统治理”“法治保障”理念是应对和化解涉海生态环境问题、构建中国特色涉海生态环境法律规则体系的基本方略。

体系化作为法学领域尤其是大陆法系法律制度构建的重要方法,其价值和有效性在理论和实践中均获得了普遍认可(例如《民法典》的制定)。而在我国环境法领域,随着国家战略导向作用的深入影响,生态环境法律在近年来进入活跃期,立法和修法节奏加快,环境法律之间的整体框架问题日渐凸显,体系化的方法被很多学者认为是解决这一问题的有效途径。[34]总结当下学者的各类观点,环境法律的体系化主要有如下三种思考路径:1.以“生态入宪”为纲,构建生态环境法和自然资源法两大横向体系;[35]2.通过环境法的适度法典化来实现环境法律的体系化(效仿法国和瑞典);[36]3.通过价值融贯、逻辑自洽、法律解释来整合现有的环境立法实现体系化。[37]

对于涉海生态责任规则体系构建来说,参照上述三种环境法体系化理论,进行综合考量,亦可尝试设计相应的涉海生态责任规则体系实现路径:根据“陆海统筹”“以海定陆”的理念,以即将制定的“海洋基本法”为纲,以《民法典》和《刑法》为原则补充,构建“涉海生态环境法”和“涉海自然资源法”两大规则体系。其中“涉海生态环境法”可以吸收整合对我国生效的公约规定及国内规范如《海商法》《环境保护法》《海洋环境保护法》《水污染防治法》《防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》《防治船舶污染海洋环境管理条例》《海洋倾废管理条例》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等涉海生态法律规定;“涉海自然资源法”可以吸收整合《水法》《渔业法》《海岛保护法》《海域使用管理法》《海洋特别保护区管理办法》《海洋自然保护区管理办法》《水生野生动物保护实施条例》等涉海自然资源保护相关法律规定。根据实践发展需要,可以考虑在合适时机对“涉海生态环境法”和“涉海自然资源法”进行适度法典化。

结语

涉海环境的特殊性及涉海法律规范体系的复杂性,导致涉海生态法律责任问题在体制机制设计、规则体系构建、法律司法适用方面存在着诸多实践难题。习近平生态文明思想和理论中体现出的系统论、整体论和以人为本的理念,对涉海生态责任法律问题的解决具有根本性的理论指导作用。坚持学理、法理与审判实践需求相结合,综合运用规范分析、比较分析、案例分析等多种研究方法,对涉海生态法律责任问题在理论、规范和实践层面存在的典型问题进行法律分析,建议通过多方协同共治、体制机制革新、规则体系构建三个方面厘清法律冲突、明确责任主体、推动立法修订。

作者:大连海事法院海事庭法官助理郝志鹏

[1] 邱耕田.认识和构建人与自然的生命共同体——基于马克思主义生态哲学视角[J].江西社会科学,2018,38(11):5-12

[2] Aaron Schwabach and Arthur John Cockfield, International Law and Institutions, Eolss Publishers Co. Ltd., 2009, p213-214.

[3] 参见周生贤:《生态文明建设与可持续发展——在2012年生态文明贵阳会议上的讲话》,载生态环境部官方网站,www.mee.gov.cn/ywdt/hjnews/201207/t20120730_234059.shtml。

[4] 江泽民在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》中指出:“必须切实保护资源和环境,不仅要安排好当前的发展,还要为子孙后代着想,绝不能吃祖宗饭,断子孙路,走浪费资源和先污染、后治理的路子。”

[5] 参见2007年10月16日中国广播网:“中共首次把‘生态文明’写进党代会政治报告”,http://www.cnr.cn/2007zt/sqdjs/bgjd/200711/t20071102_504610472.html,访问于2021年4月16日。

[6] 卢晓燕、廖国祥:《践行海洋命运共同体重要理念 加强海洋生态环境保护与综合治理》,载《环境保护》2019年第15期。

[7] 参见《2017年中国海洋生态环境状况公报》,自然资源部官网,http://gc.mnr.gov.cn/201806/t20180619_1797652.html,访问日期2020年6月3日。

[8] 参见杨荣金等:《长江经济带生态环境保护的若干战略问题》,载《环境科学研究》2020年5月29日中国知网网络首发。

[9] 刘录三、黄国鲜等:《长江流域水生态环境安全主要问题、形势与对策》,《环境科学研究》2020年第5期。

[10]另有327件因海上勘探引发的养殖纠纷案件,被告为中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、中海石油(中国)有限公司,其中撤诉结案280件,调解结案1件。

[11]包含陆域污染和海上污染,下同。

[12]其中包括:康菲石油公司2011年蓬莱19-3溢油事故污染系列案件348件,泥沙疏浚污染1件,造船厂污染1件,禁渔期捕捞污染1件,倾倒垃圾污染2件,施工污染1件。

[13]含康菲石油公司2011年蓬莱19-3溢油事故污染系列案17件。

[14] 参见大连海事法院(2016)辽72民初882号之三民事裁定书。

[15] 参见大连海事法院(2019)辽72民初110号民事判决书。

[16] 参见张伟:《我国海域污染损害的司法鉴定》,载《人民司法(应用)》2017年第13期;参见程鑫、陈敬根:《海洋环境污染案件中的司法鉴定认证问题研究——以海事诉讼“抽象心证”之滥用为视角》,载《河北法学》2018年2月第36卷第2期。

[17] 全国干部培训教材编审指导委员会:《推进生态文明 建设美丽中国》,北京:人民出版社、党建读物出版社2019年,第25-26页、第37页。

[18] 苗炎:《加强党对法治中国建设的统一领导》,《法治与社会发展》2018年第4期。

[19]习近平:《关于<中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定>的说明》。

[20] 习近平:2012年《在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话》。

[21] 郭永园:《理论创新与制度践行:习近平生态法治观论纲》,《探索》2019年第4期。

[22] 例如机构改革之前与涉海生态行政管理相关的中央行政机关有环境部、水利部、农业部、交通部、财政部、国土资源部、国家海洋局、国家发改委等部委。

[23] 与涉海生态责任法律问题相关的还有《最高人民法院关于全面推进涉外商事海事审判精品战略为构建开放型经济体制和建设海洋强国提供有力司法保障的意见》(2015)、《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的意见》(2016)、《最高人民法院关于全面加强长江流域生态文明建设与绿色发展司法保障的意见》(2017)、《最高人民法院发布10起人民法院服务保障新时代生态文明建设典型案例》(2018)、《最高人民法院关于审理海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》(2018)、《最高人民法院关于深入学习贯彻习近平生态文明思想为新时代生态环境保护提供司法服务和保障的意见》(2018)、《最高人民法院发布10起生态环境保护典型案例》(2019)、《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》(2019)、《最高人民法院发布人民法院保障生态环境损害赔偿制度改革典型案例》(2019)、《最高人民法院办公厅印发江必新副院长在全国法院环境公益诉讼、生态环境损害赔偿诉讼审判工作推进会上讲话的通知》(2019)、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等印发《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》的通知(2019)、《最高人民法院关于为黄河流域生态保护和高质量发展提供司法服务与保障的意见》(2020)、《最高人民法院发布10起长江经济带生态环境司法保护典型案例》(2020)、《最高人民法院发布10起黄河流域生态环境司法保护典型案例》(2020)等。

[24] 习近平:2013年《在全国组织工作会议上的讲话》。

[25] 习近平:2013年《在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话》。

[26] 参见程鑫:《海洋环境污染司法鉴定程序的完善》,大连海事法院微信公众号2020年6月8日;参见程鑫、陈敬根:《海洋环境污染案件中的司法鉴定认证问题研究——以海事诉讼“抽象心证”之滥用为视角》,载《河北法学》2018年第2期。

[27] 郝志鹏、张济坤:《海上养殖损害纠纷侵权责任分析》,载《人民司法(案例)》2020年第11期。

[28] 相关案例如北京朝阳区自然之友环境研究所诉荣成伟伯渔业有限公司海洋生态责任纠纷案、中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉平潭县流水镇人民政府、平潭县龙翔房地产开发有限公司海洋自然资源与生态环境损害赔偿纠纷案和重庆两江志愿者服务发展中心与广东省环境保护基金会诉世纪青山等三家企业污染海洋环境等案中,法院均认为环境保护组织没有资格提起海洋环境公益诉讼。郑少华、王慧:《中国海洋环境公益诉讼的生成》,《浙江海洋大学学报(人文科学版)》2019年第6期。

[29] 《行政诉讼法》第二十五条规定, 人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

[30] 参见秘明杰、展振宇:《检察机关在环境公益诉讼中的角色定位》,载《人民论坛》2020年第14期。

[31] 参见邓可祝:《论环境行政公益诉讼的谦抑性——以检察机关提起环境行政公益诉讼为限》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2020年5月20日中国知网网络首发。

[32] 《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定:“人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时,可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼,由人民法院同一审判组织审理。人民检察院提起的刑事附带民事公益诉讼案件由审理刑事案件的人民法院管辖。”

[33] 胡志伟、张志灯:《论刑事附带环境民事公益诉讼规则的建构路径——以“两高”司法解释原则性规定为视角的实践展开》,载2019年6月20日《全国法院第30届学术研讨会论文集》,第1653-1664。

[34] 参见徐以祥:《论我国环境法律的体系化》,载《现代法学》2019年第3期;李挚萍:《环境基本法体系结构的比较分析》,载《清华法治论衡》2013年第3期;曹明德:《对修改我国<环境保护法>的再思考》,载《政法论坛》2012年第6期。

[35] 参见孙佑海:《从反思到重塑:国家治理现代化视阈下的生态文明法律体系》,载《中州学刊》2019年第12期;汪灏:《新时代中国环境资源法律体系的构建与完善》,载《西华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。

[36] 参见吕忠梅:《环境法典编纂:实践需求与理论供给》,载《甘肃社会科学》2020年第1期;刘长兴:《论环境法法典化的边界》,载《甘肃社会科学》2020年第1期;朱炳成:《形式理性关照下我国环境法典的结构设计》,载《甘肃社会科学》2020年第1期;郭瑶帅:《瑞典环境法法典化对我国的启示》,载《环境与发展》;鄢德奎:《中国环境法的形成及其体系化建构》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2020年3月25日中国知网首发。

[37] 参见徐以祥:《论我国环境法律的体系化》,载《现代法学》2019年第3期。